Leviers d'aiguille et transmissions rigides

Élément de décor très souvent absent des réseaux miniatures, ou simplement négligé, l’évocation des commandes des aiguillages donne pourtant beaucoup de relief à des zones d’avant gare trop souvent plates et sans détails.

Je ne parle naturellement pas dans ce chapitre de la commande des moteurs des voies modèles par électroaimants ou autre moteurs lents, implantés sous la plate forme de roulement afin de les cacher, mais de la reproduction des différents dispositifs utilisés en réalité, et eux parfaitement visibles le long des voies.

Voyons donc ce que sont leviers d’aiguilles, commandes par barres rigides, commandes funiculaires, compensateurs et autres genouillères et comment les implanter de manière réaliste sur un réseau modèle.

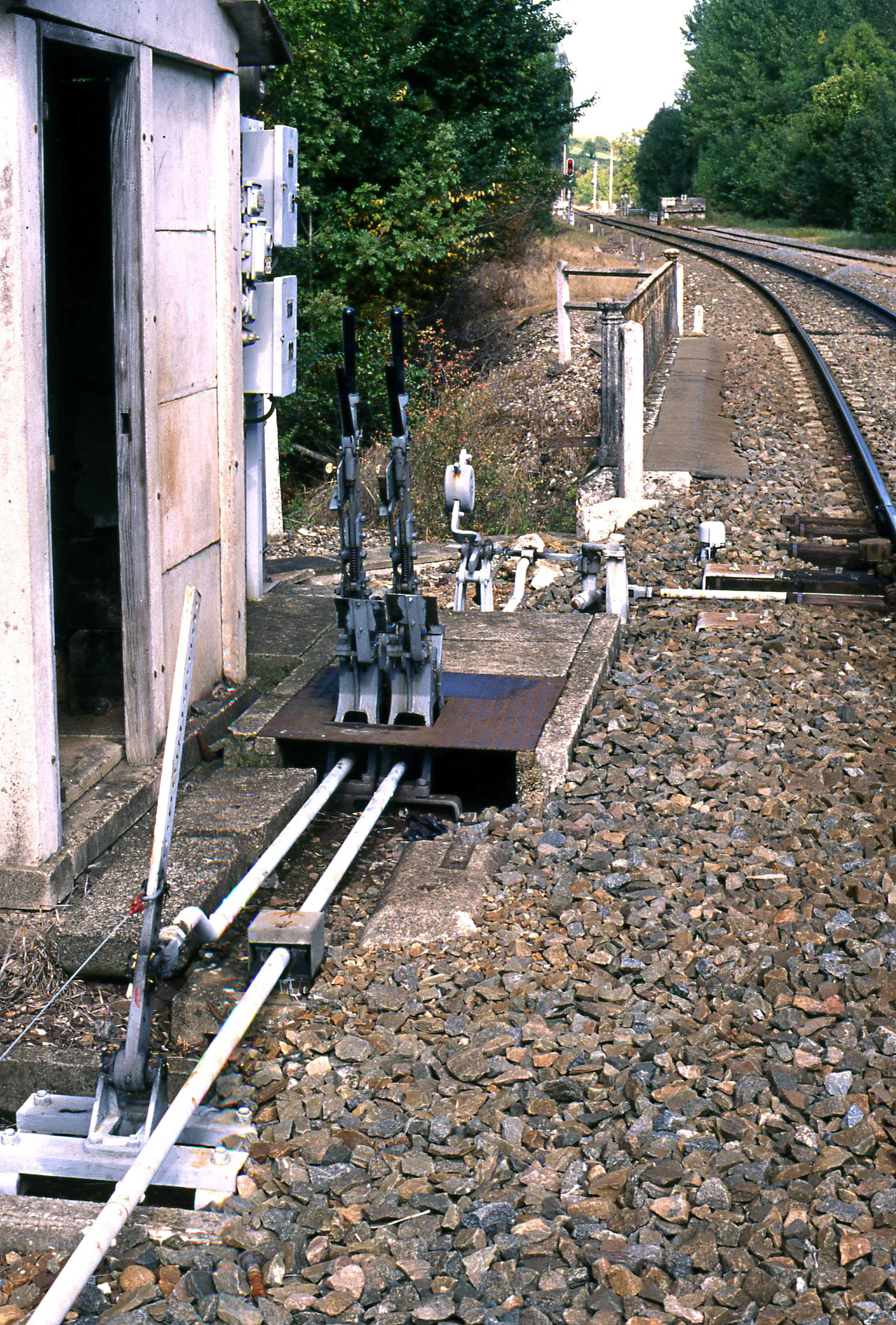

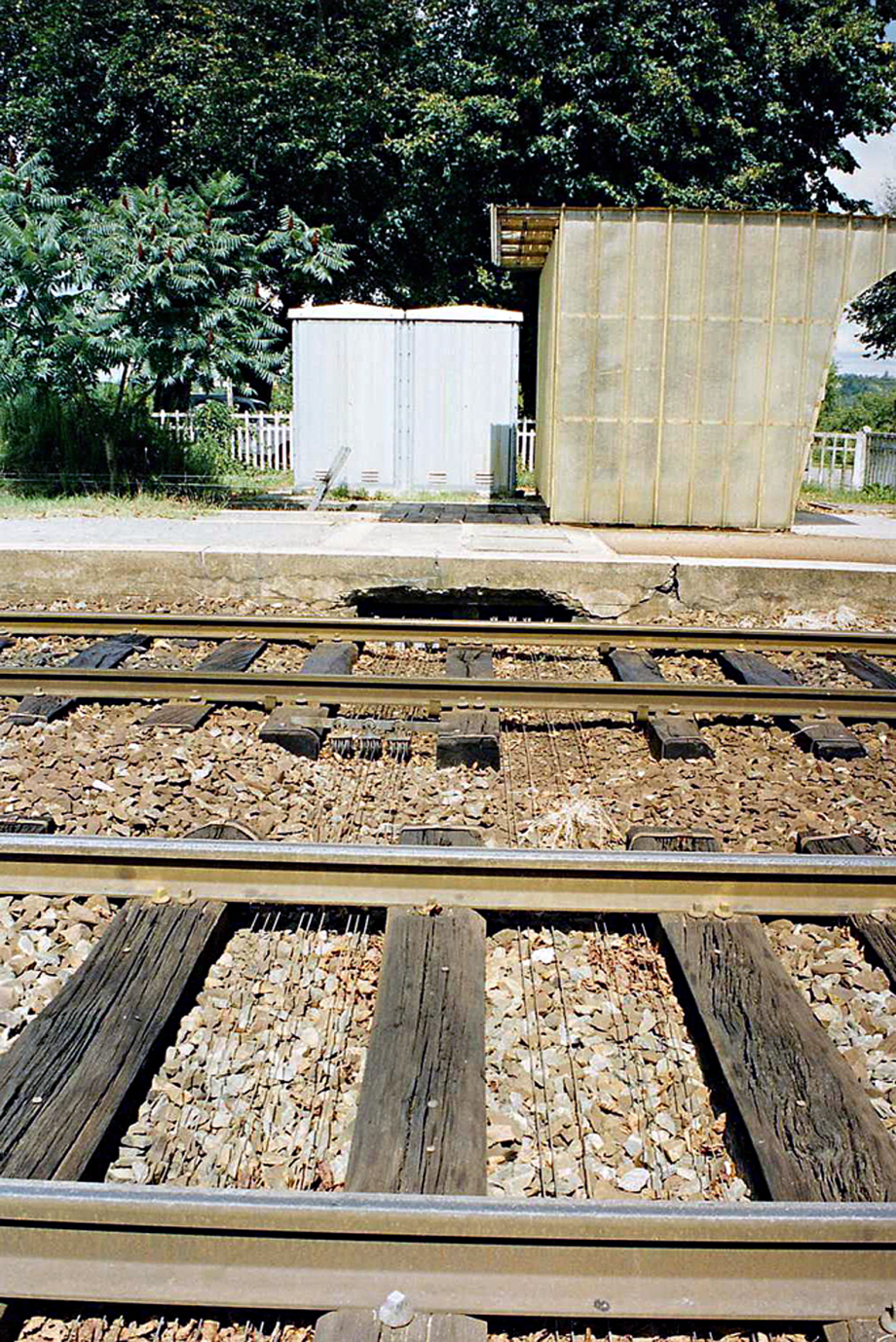

Les postes sont typiques du paysage ferroviaire et chaque compagnie allait développer son style propre. Ici, le poste de Chagny sur le PLM. On remarque au premier plan des supports de commande des barres rigides, posés sur un solide plot de béton.

Le poste de Oissel, en fer et briques est quand à lui typique des installation de l'ancien Ouest-Etat. Remarquez au premier plan le raccord des voies, avec éclisses de liaison posées entre deux traverses disposées cote à cote et les cornières en L tirefonnées sur les traverses à l'intérieur de la voie.

Le poste de Bischeim, aux caractéristiques de l'ancien réseau Alsace Lorraine, avec sa guérite en colombage en encorbellement au dessus des voies. Notez les barres rigides qui sortent à sa base, immédiatement suivis de raccords d'équerre.

Le poste PLM de Parray le Monial, avec au premier plan les voies fixées sur longrines au niveau du tablier métallique du pont, les barres rigides jalonnées de blanc pour la visibilité, tout comme les barrières du pont.

Gros plan sur la sortie du poste de Gannat encombré des barres rigides au sol et du bâti de renvoi des transmissions funiculaires aériennes. Le gabarit est totalement utilisé, il n'y a plus de place pour une piste.

Gros plan sur le bâti des équerres de renvoi d'angle des transmissions rigides à la sortie du poste de l'Arbresles.

Le poste de la gare de Gisors, type Ouest en fer et briques, disparaît presque derrières la foret de poteaux télégraphiques et signaux divers, tandis qu'au sol, un encombrement de barres rigides et de transmissions funiculaires occupe l'espace.

Beaucoup plus modeste, la guérite du poste III de la gare d'Auxerre, situé en bout de quai ne dispose pas moins d'un nombre important de transmissions funiculaires aériennes, selon la mode du PLM.

On remarque au premier plan les transmissions à barres rigides des branchements de la brettelle.

Cette vue générale des installations de sortie de la gare d'Alès et de son dépôt illustre le nombre important de « petits détails » présent dans l'environnement des voies d'une gare réelle. Entre-autre, l'escalier de la potence du premier plan, peint en blanc, avec son accès protégé par un garde-corps empêchant le personnel de circuler au dessus des barres rigides, le crocodile d'entrée avec le petit panneau CRO au sol...

Gros plan sur la traversée des voies de la gare de Montargis par les barres rigides de commande des branchements doubles du faisceau marchandises, avec les passages planchéiés à destination du personnel. Une inspiration pour les modélistes.

La commande des branchements : à pied d’œuvre ou à distance, mécanique ou électrique ?

En réalité, la commande des appareils de voie a d’abord été effectuée à pied d’œuvre, et très rapidement à l’aide de leviers à contrepoids implantés à proximité immédiate de l’appareil à manœuvrer.

La lentille contrepoids, pouvant osciller autour du manche du levier, permettait de maintenir en place de manière fiable, selon les besoins, les aiguilles préparées soit pour la voie principale, soit pour la voie déviée et de permettre ainsi à un seul agent de pouvoir réaliser un itinéraire combinant plusieurs appareils.

Ces dispositifs de commande sont encore utilisés de nos jours, mais sur voies de service uniquement.

De fait, l’augmentation des vitesses et de la densité des circulations allait rapidement obliger les compagnies de chemins de fer à regrouper en un même point le plus grand nombre possible de commandes. Ainsi furent créés les postes d’aiguillages, très rapidement implantés dans une guérite surélevée afin d’offrir aux agents une vision panoramique des zones dont ils avaient la charge.

Aujourd’hui, la manœuvre des aiguilles s’effectue bien souvent au moyen de moteurs électriques situés à pied d’œuvre, commandés depuis des postes informatiques situés à des dizaines de kilomètres.

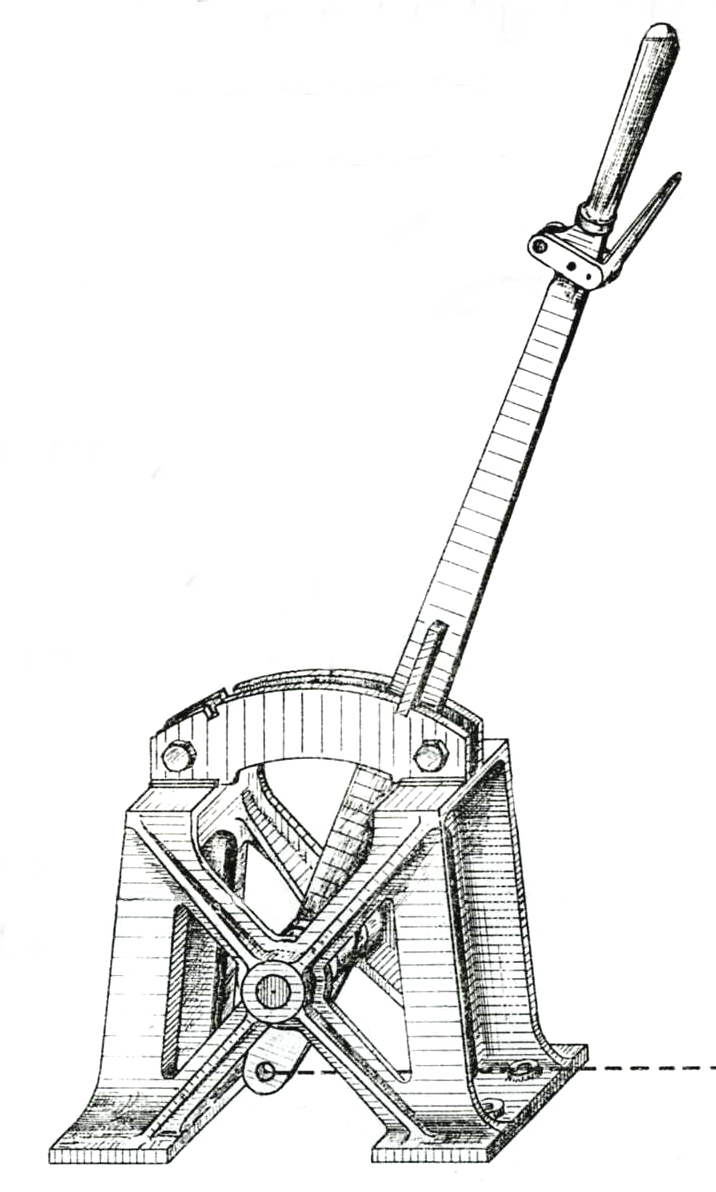

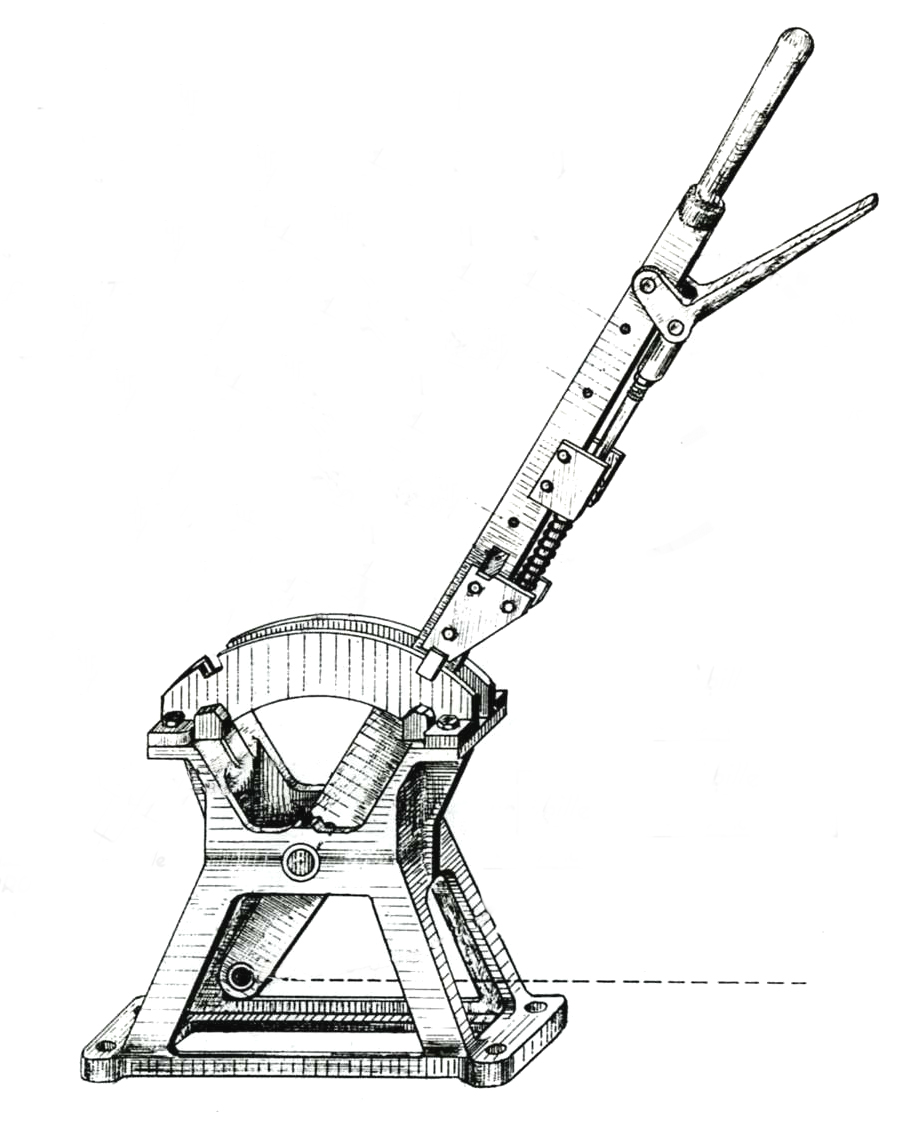

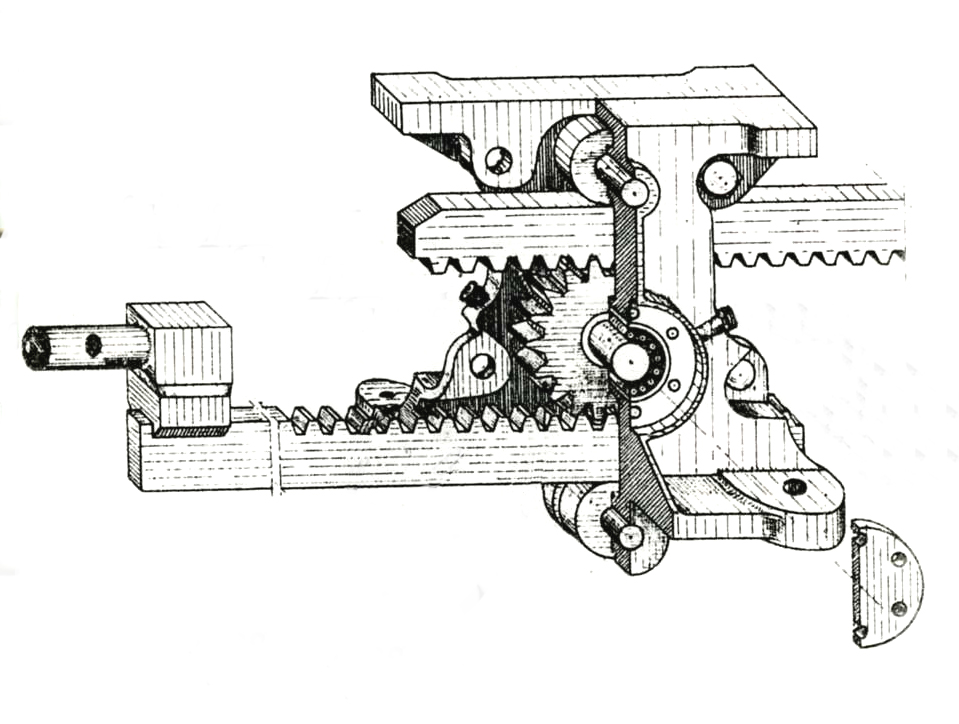

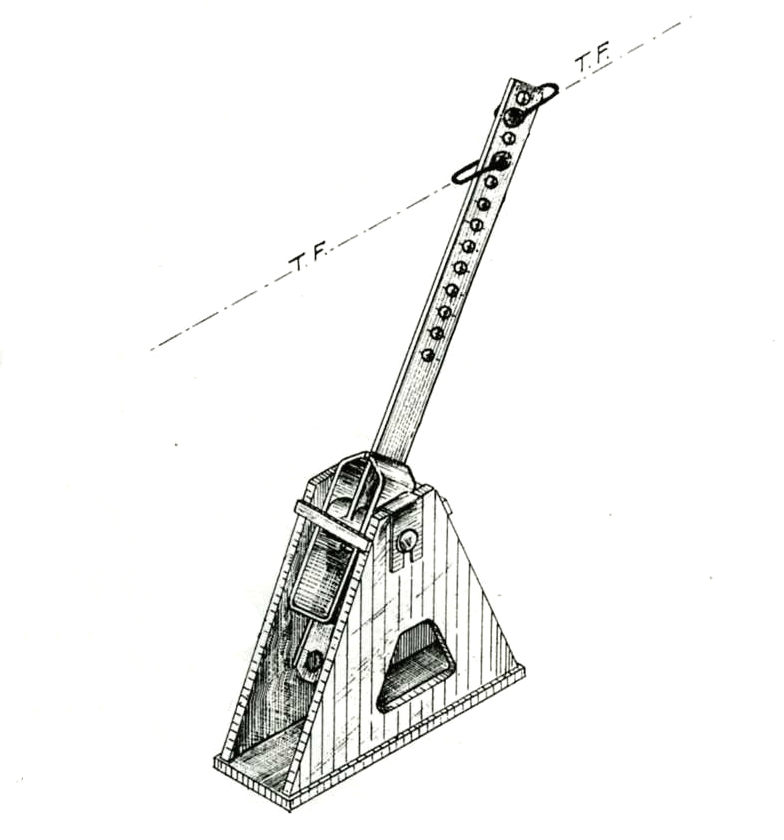

Levier à cran de type régional Ouest pour transmissions à barres rigides.

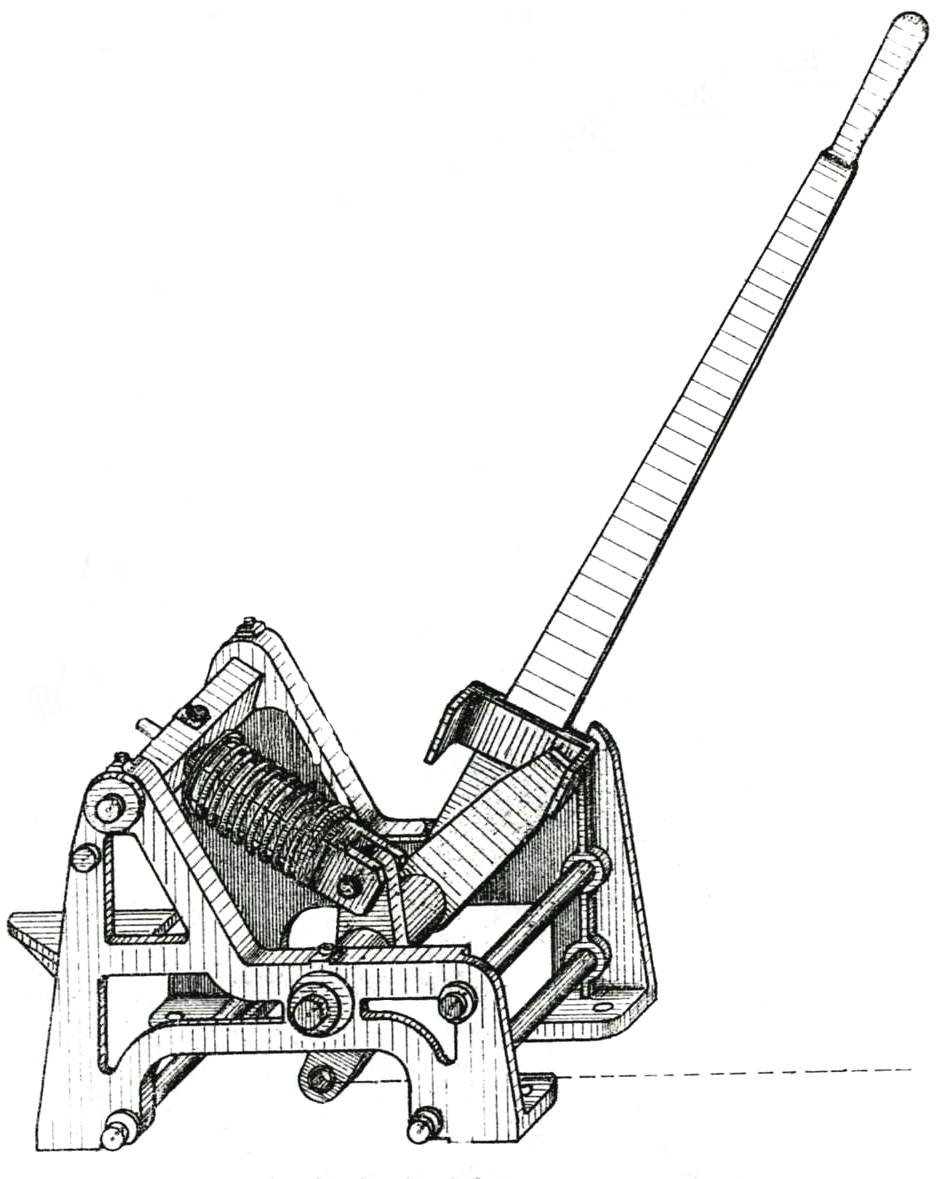

Levier Saxby type 1954 talonnable à ressort.

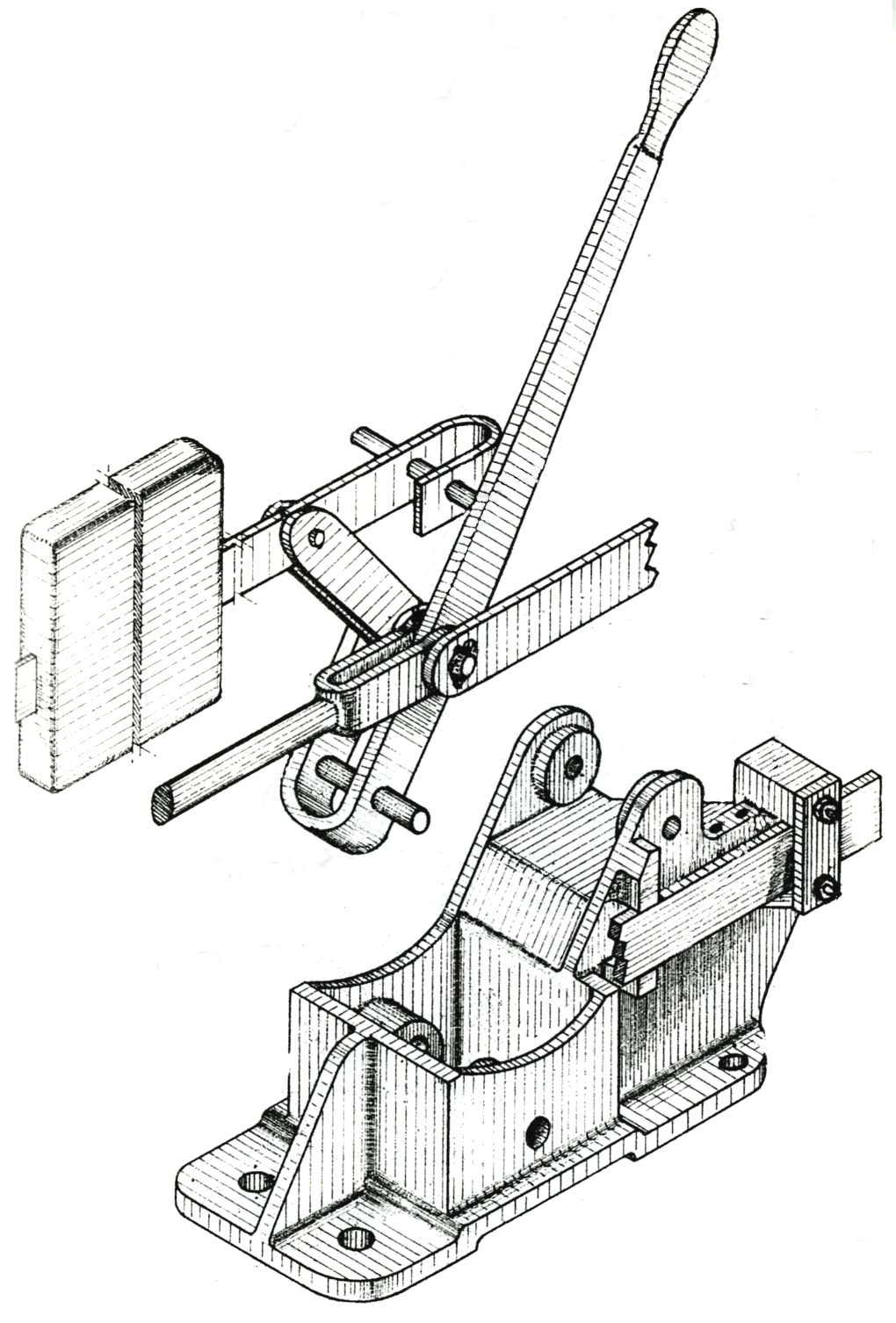

Éclaté d'un levier Saxby talonnable à contrepoids.

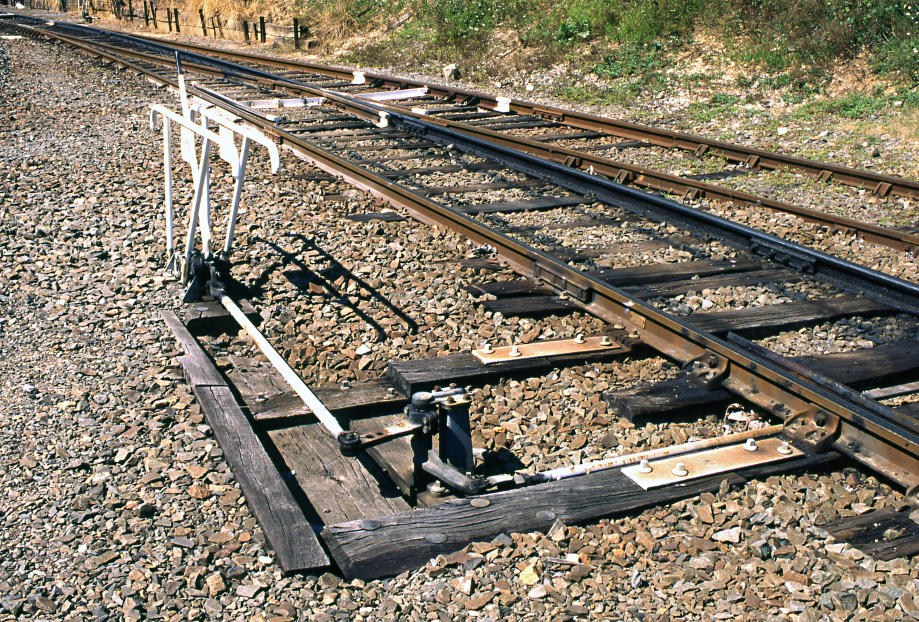

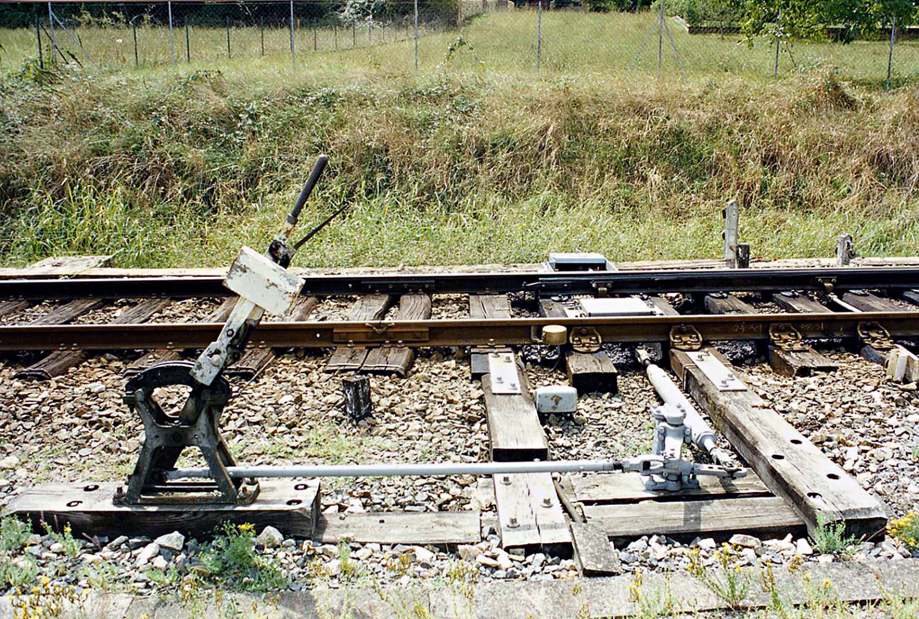

Photo : Transmissions 15 : Levier Saxby talonnable à ressort en situation, avec ses gardes corps de protection commandant un branchement simple en gare de Blaisy-Bas.

Le même levier, vue depuis les voies. On constate que le sable de la piste recouvre totalement la traverse sur laquelle est fixé le mécanisme du levier.

Les traverses servant de bâti au levier de commande Saxby sont ici parfaitement visibles, tout comme les tôles de liaison tirefonnées sur les traverses du branchement.

Autre cas de figure, ces deux planches fixées sur les traverses du bâti servent au passage de la piste longeant les voies en assurant la protection au croisement des barres rigides.

ur ce branchement simple commandé par un levier Saxby, la totalité de la tringle de manœuvre est masquée par les planches de protection. Cela peut être pratique pour le modéliste qui veut détailler sans voie sans trop rentrer dans les détails !

Sur ce levier, on vois bien la base de la traverse qui dépasse de quelques centimètres la surface de la piste de sable gris.

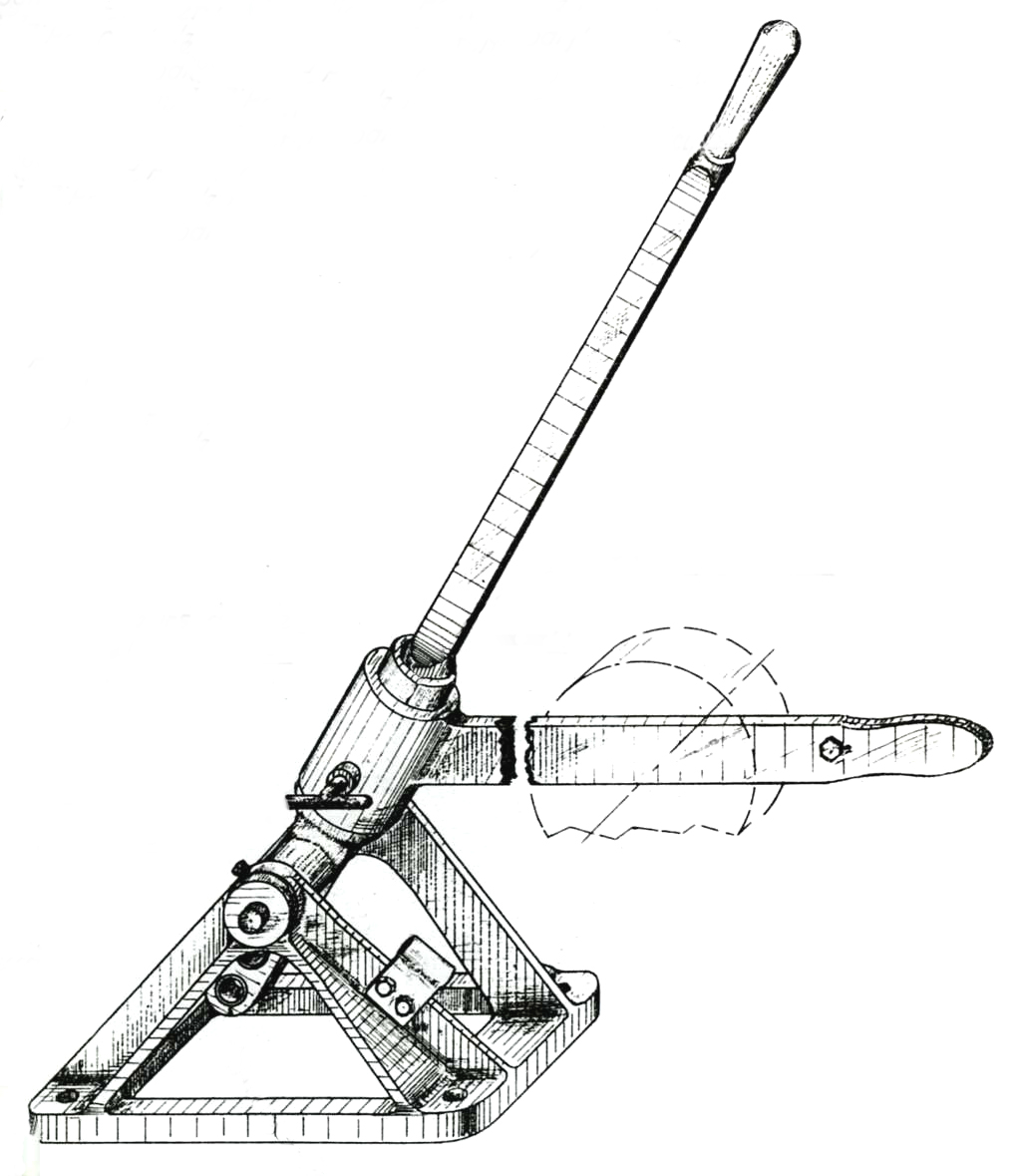

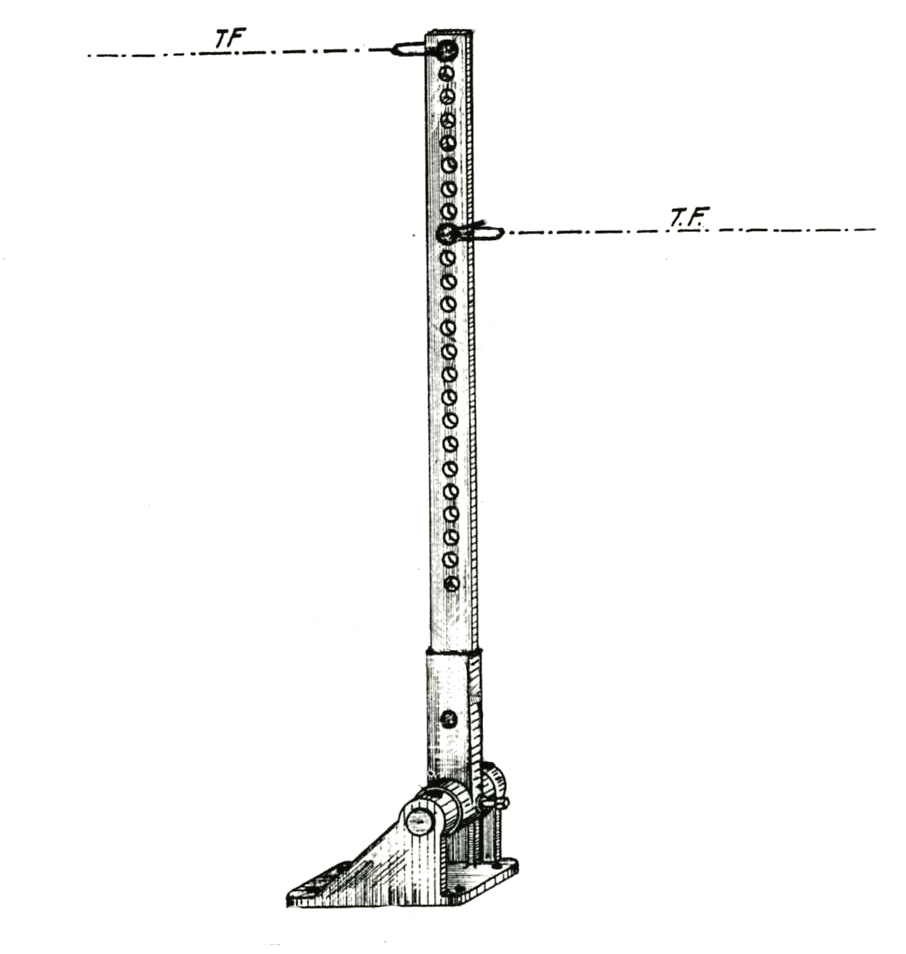

Levier à cran de type 1 unifié.

Levier à cran de type 1 unifié en situation devant une TJD avec caillebotis.

Gros plan sur un groupe de deux leviers à cran. La tôle striée de protection, posée sur un cadre de béton cache les détails de la base des leviers.

Ce levier à cran de commande d'un branchement simple ne cache rien du mode d'assemblage des traverses formant le bâti du levier, du retour d'équerre et de la tringle élastique tubulaire type Saxby 1948.

Levier à cran avec caillebotis et planche pour la protection de la tringle de commande.

Gros plan sur la tringle de commande de ce branchement qui disparaît dans le quai proprement dit, simplement recouvert de quelques planches disjointes...

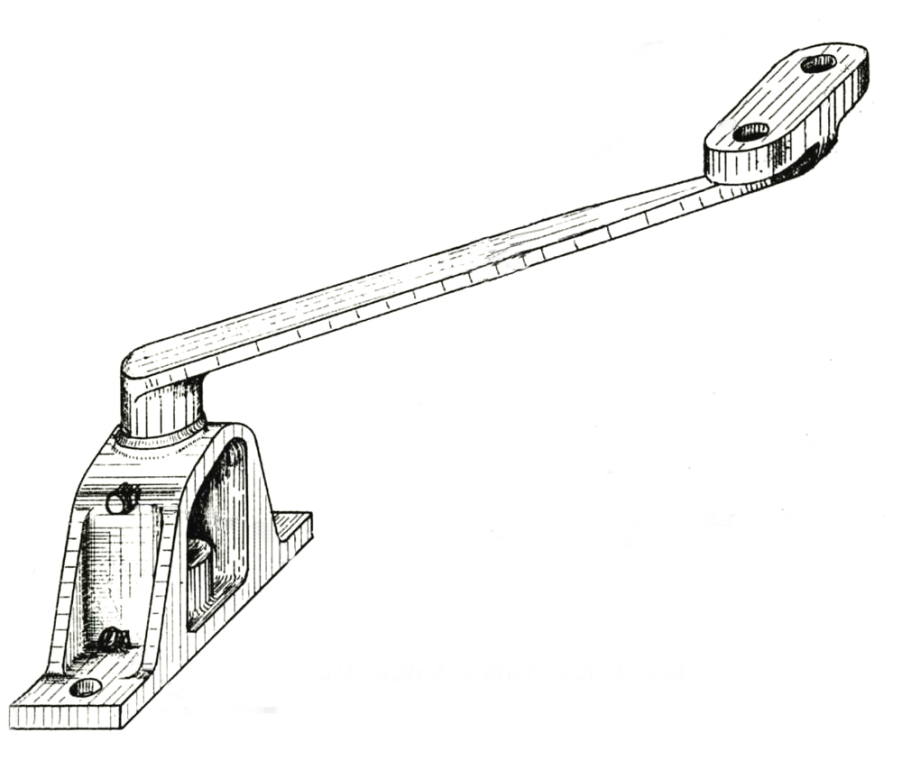

Levier à contrepoids régional de type Ouest.

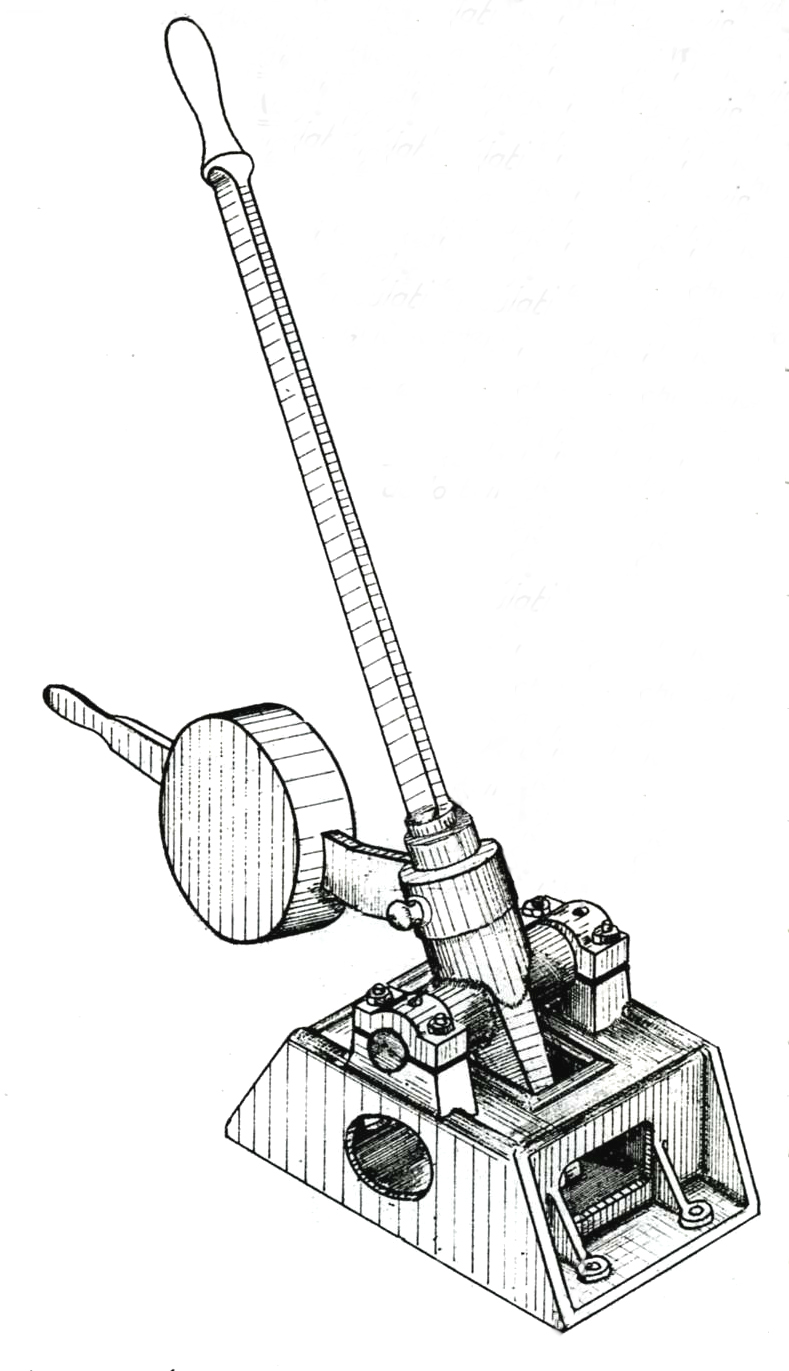

Levier à contrepoids de type L unifié.

Levier à contrepoids attaquant directement la tringle de commande de ce branchement simple. Notez la tôle striée posée entre les deux traverses de protection du mécanisme.

Commande par levier à contrepoids d'un branchement simple. Notez les deux traverses rapprochées, sans aucune protection de l'ensemble.

Gros plan d'un levier à contrepoids et de la chaîne verrouillant sa rotation.

Cet antique levier à cran du PLM était encore en service en gare de Blaisy-Bas en 1995. Il aura vu passer les grosses C et les TGV...

Vue sur les moteurs électriques de commandes des branchements de la brettelle double d'entrée de la gare de Blaisy-Bas. Notez pour chacun de ces appareils de grande longueur les barres de commande de l'attaque multiple sur les aiguilles.

Gros plan sur le moteur de commande, la barre de commande de l'attaque multiple et du réchauffeur de lames par brûleur à gaz.

Cette équipe de la voie assure la maintenance d'un moteur d'une des brettelles de l'avant gare de Souillac.

Les transmissions par barres rigides

Les abords des pistes peuvent être encombrés, avec ces transmissions par barres rigides à gauche, complétées par les transmissions funiculaire, dont on distingue un renvois à axe vertical au pied du poteau supportant les guides supérieurs.

Remarquez le massif de béton supportant le guide pour la transmission par barre rigide, ainsi que les réchauffeurs d'aiguilles.

Ces transmissions sont formées de tubes en fer creux de 6 mètres de longueur et de 34 mm de diamètre intérieur, si les transmissions ne sont pas trop longues, et de 42 mm dans le cas contraire. Elles ne peuvent excéder 400 mètres

L’assemblage des tringles creuses entre elles se fait à l’aide d’un goujon intérieur et d’un manchon extérieur fileté réunis par des rivets.

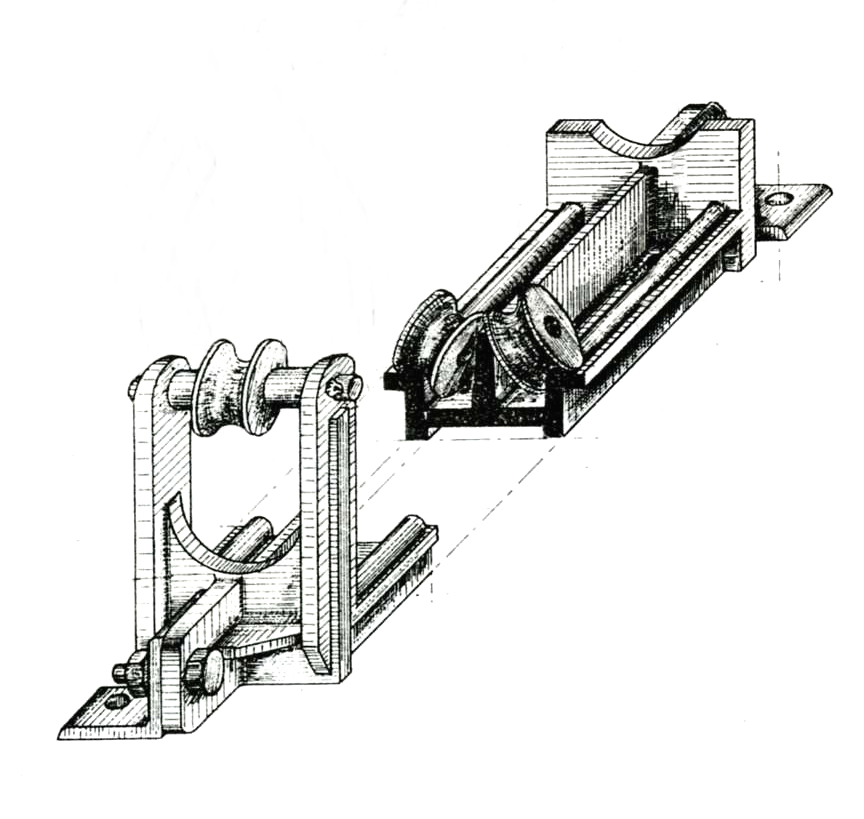

Ces tringles creuses sont supportées tous les 2 mètres environ par des supports à poulies ou par des boites à rouleaux qui donnent moins de frottement, et par suite, facilitent la manœuvre des leviers.

Le raccord des tringles creuses avec les appareils se fait à l’aide d’un axe, d’une chape et d’une vis de réglage clavetées ou mieux rivée sur la tringle creuse.

Pour combattre les effets de la dilatation, on installe au milieu de la transmission un compensateur horizontal si on a la place, et dans le cas contraire, un compensateur vertical. Les balanciers de ces compensateurs sont à bras égaux.

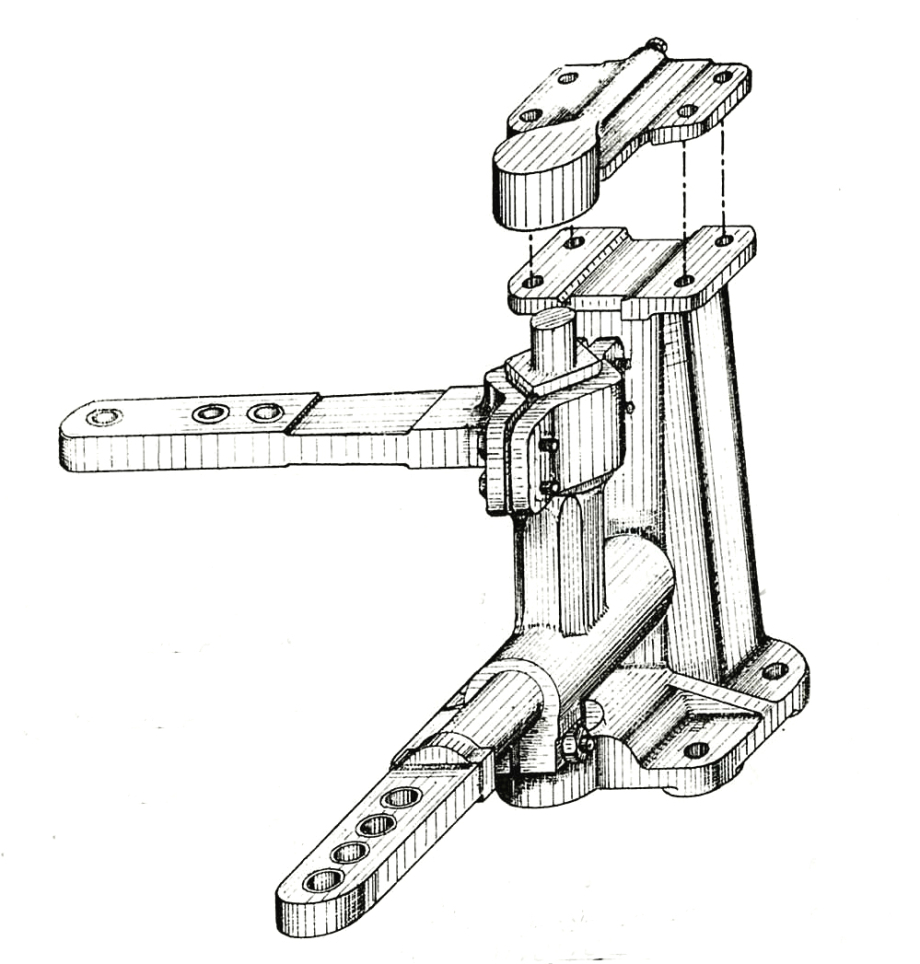

Les transmissions ne sont pas toujours établies en ligne droite, mais suivant une ligne polygonale, jamais en courbe. A chaque sommet du polygone on place une genouillère composée d’une manivelle à l’extrémité de laquelle se réunissent les deux parties de la transmission. La genouillère peut être simple ou servir pour plusieurs transmissions.

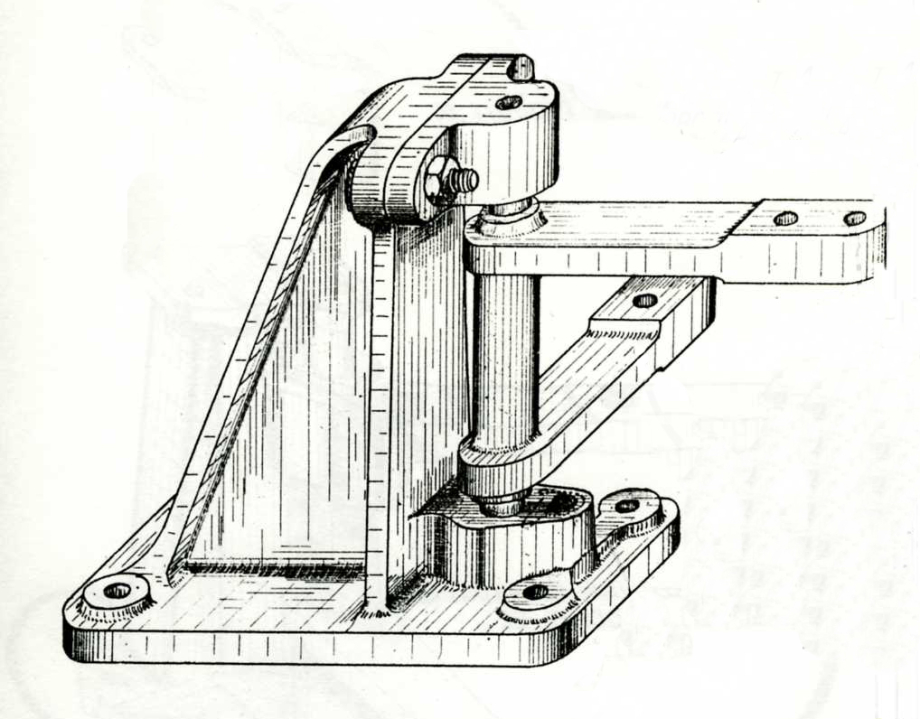

Les changements de direction à angle droit se font à l’aide de retours d’équerre ordinaires, et, si en même temps il doit y avoir changement de niveau, on fait usage de retours d’équerre dont les bras sont dans des plans différents et qui peuvent, à l’aide de trous percés à leur extrémité, servir de réglage pour la transmission.

La traversée sous un passage à niveau se fait à l’aide d’un compensateur vertical.

Bien visible sur la transmission longeant la barrière de béton, le capot de protection d'un compensateur à crémaillère installé sur un massif de béton. Notez à ce niveau le S que fait la barre voisine avant sa liaison avec le retour d'équerre simple.

Le levier à cran de gauche de ce poste attaque un amplificateur unifié pour transmission funiculaire, en fait un simple bras de levier possédant de nombreux trous de réglage sur lequel est attaché le câble.

Gros plan sur la pointe d'un branchement simple. On remarque à l'arrière plan le cuvelage de béton placé dans l'épaisseur du ballast destiné à protéger le retour d'équerre simple.

Autre cas de figure pour ces cuvelages, construits en assemblage de planches et qui doivent abriter pas moins de quatre retours d'équerre.

Ici, point de cuvelage particulier, seules les deux traverses reliées par une simple planche de fond retiennent le ballast au niveau de la tringle de commande que passe sous la voie du premier plan.

Disposition intéressante ici avec un vaste cuvelage qui protège les quatre retours d'angle et les deux groupes de deux barres de commande qui traverses la voie entre trois traverses sans ballast. Enfin un large passage planchéié protège les barres traversant la piste au premier plan.

Cette vue sous un autre angle nous montre la barrière de protection du dispositif depuis le quai à voyageur et les tôles recouvrant à ce niveau le caniveau permettant le passage des barres dans le quai.

Ici, toutes les installations sont cachées dans l'épaisseur des quais recouvert de tôles de protection. Un moyen simple pour un amateur de suggérer ces commandes sans y consacrer trop de temps !

Ici, toutes les installations sont cachées dans l'épaisseur des quais recouvert de tôles de protection. Un moyen simple pour un amateur de suggérer ces commandes sans y consacrer trop de temps !

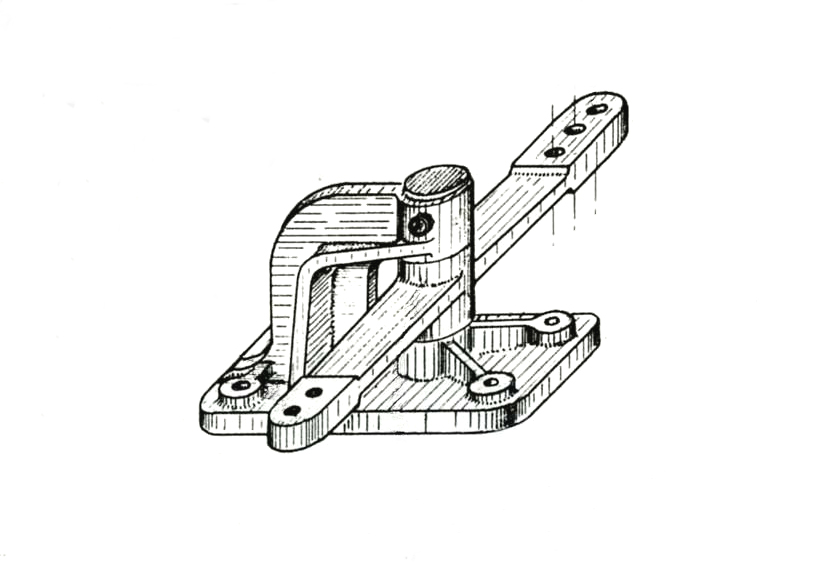

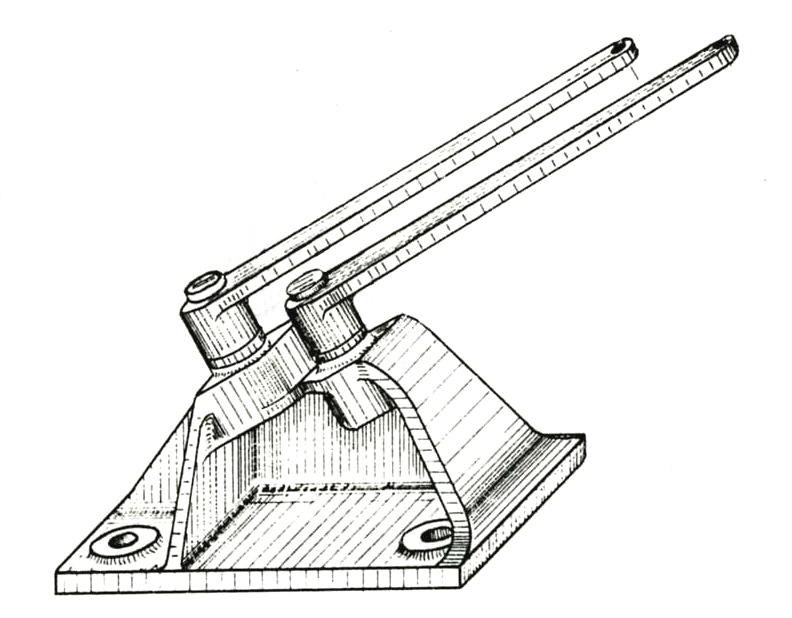

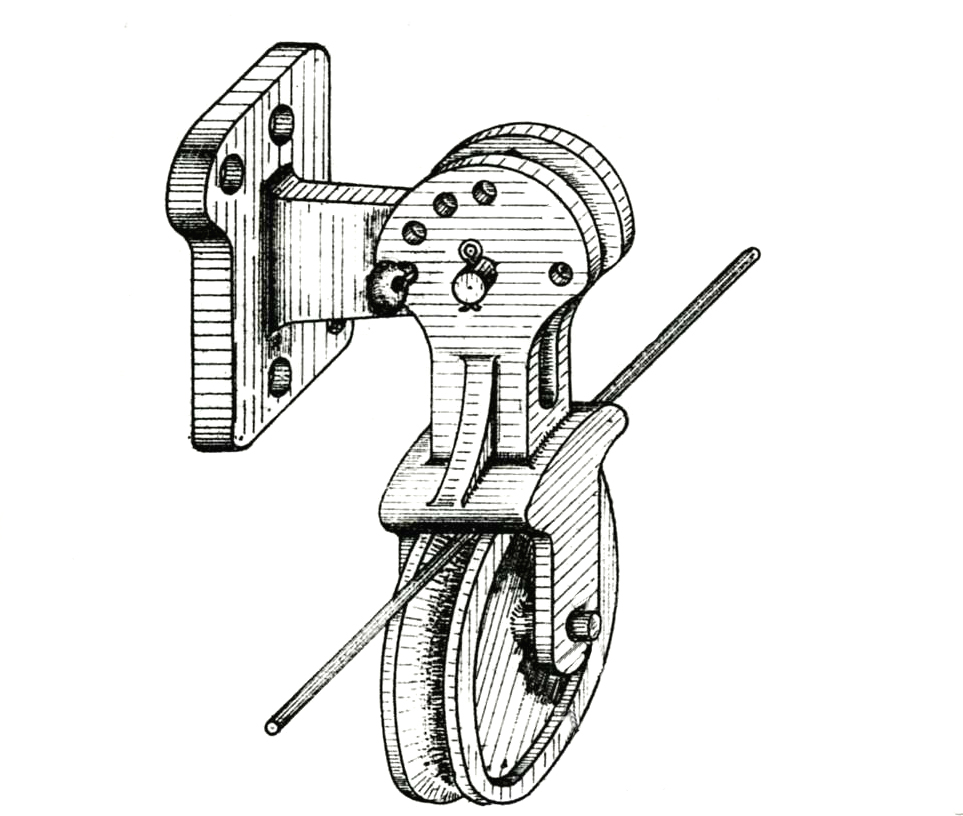

Éclaté d'un guide pour transmission par barre rigide.

L'importante épaisseur du ballast au niveau de cette commande de branchement, oblige à surélever la transmission, découvrant les massifs des supports guide en béton.

Ici, les massifs des supports guide sont noyés dans l'épaisseur de la piste longeant la voie. On remarque la présence d'un compensateur à crémaillère sur la barre centrale ainsi que les logements libres sur la gauche.

En gare d'Auxerre, les supports guide des barres rigides sont regroupés sur des traverses. Remarquez la nappe de fils des transmissions funiculaires des signaux, implantée de manière beaucoup plus légère.

L’équerre à niveau à axe vertical est utilisée en principe pour la déviation des transmissions dans un même plan horizontal, comme ici pour la commande de ce branchement simple.

Les arbres verticaux à bras en équerre sont des appareils qui servent aux déviations des transmissions rigides dans deux plans horizontaux différents, comme sur cet exemple de commande depuis un levier à cran.

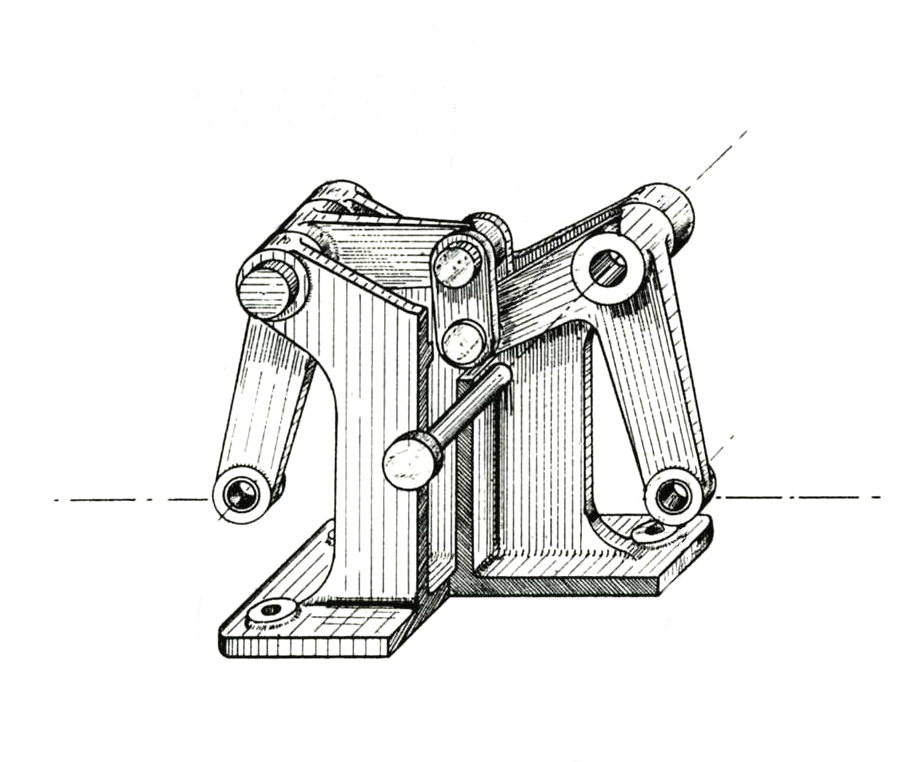

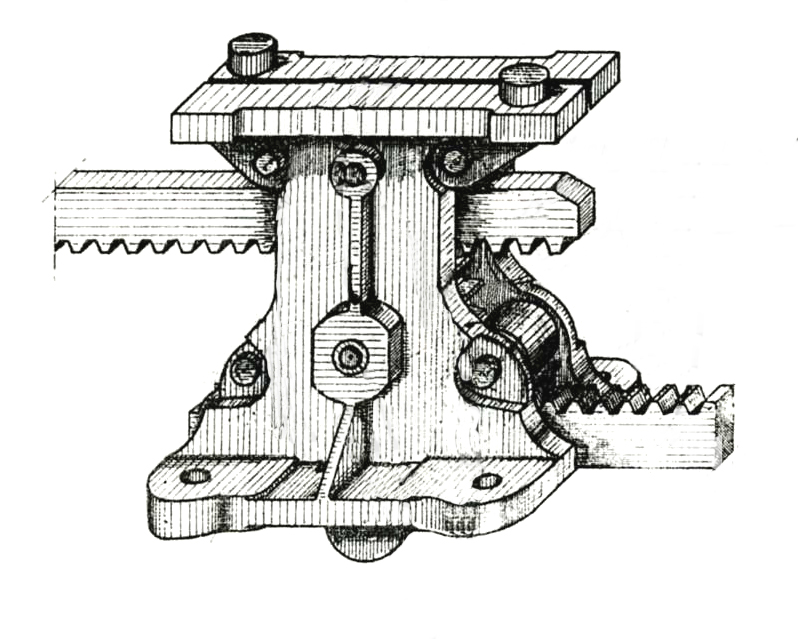

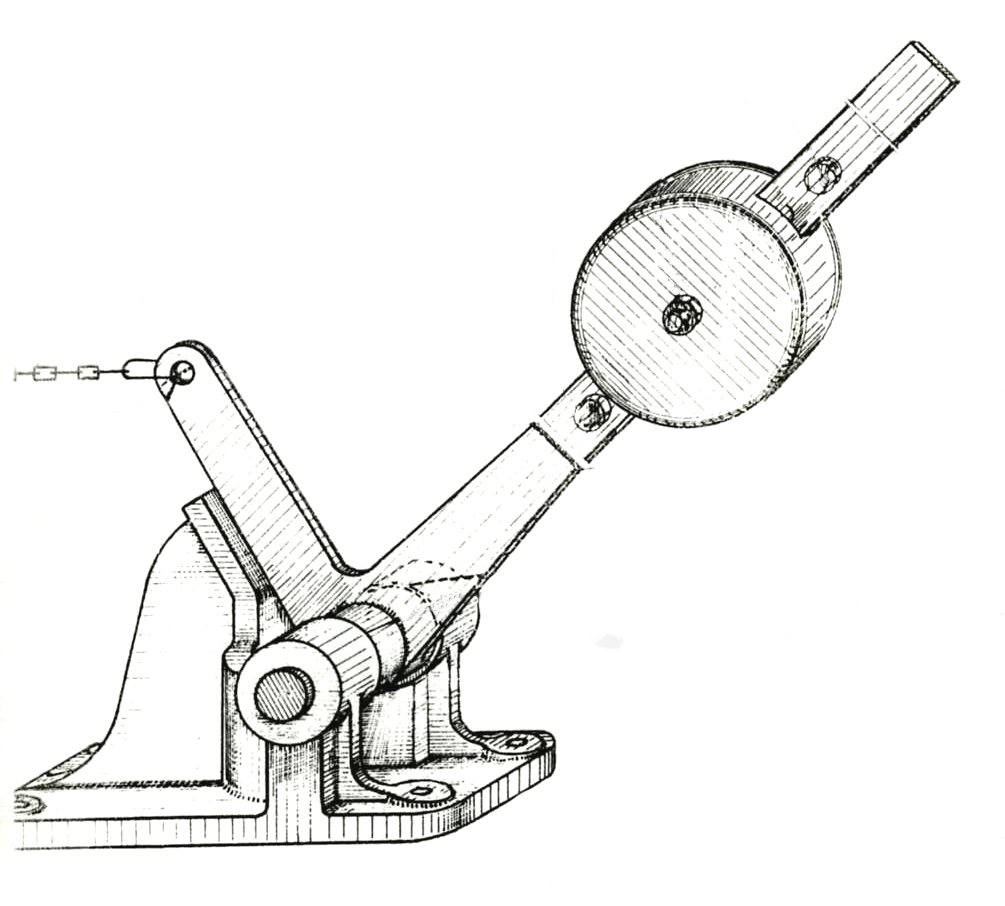

Schéma d'un retour d'équerre simple à arbre vertical à deux niveaux et bras droits type régional.

Éclaté d'un retour d'équerre simple à arbre vertical à deux niveaux et bras droits type unifié SNCF.

Gros plan sur un retour d'équerre simple à arbre vertical à deux niveaux unifié.

Retour d'équerre simple à arbre vertical à deux niveaux unifié. Notez la disposition de la piste qui passe au dessus de la barre rigide.

Vue de dessus d'un retour d'équerre simple à arbre vertical à deux niveaux unifié et son massif de béton pour le scellement de sa base.

Retour d'équerre simple à arbre vertical à deux niveaux unifié implanté dans un cuvelage de planches.

Succession de retour simple pour la commande de ce branchement en gare d’Épinal. La rudesse du climat oblige à protéger certaines installations de capots en tôle comme celui au premier plan fixé sur deux traverses.

Selon la nature des terrains, ces différents appareils sont montés sur des socles de fondation ou fixés au sol au moyen de ferrures et de scellements parfois importants.

Vue par l'arrière d'un retour d'équerre unifié fixé sur un important massif de béton. Gare de Oissel.

Différents types de massifs pour la fondation des retours d'équerre et des supports guides de transmissions rigides.

Batterie de quatre retours d'équerres disposés devant le poste de Oissel. On remarque le décalage successif de chacun.

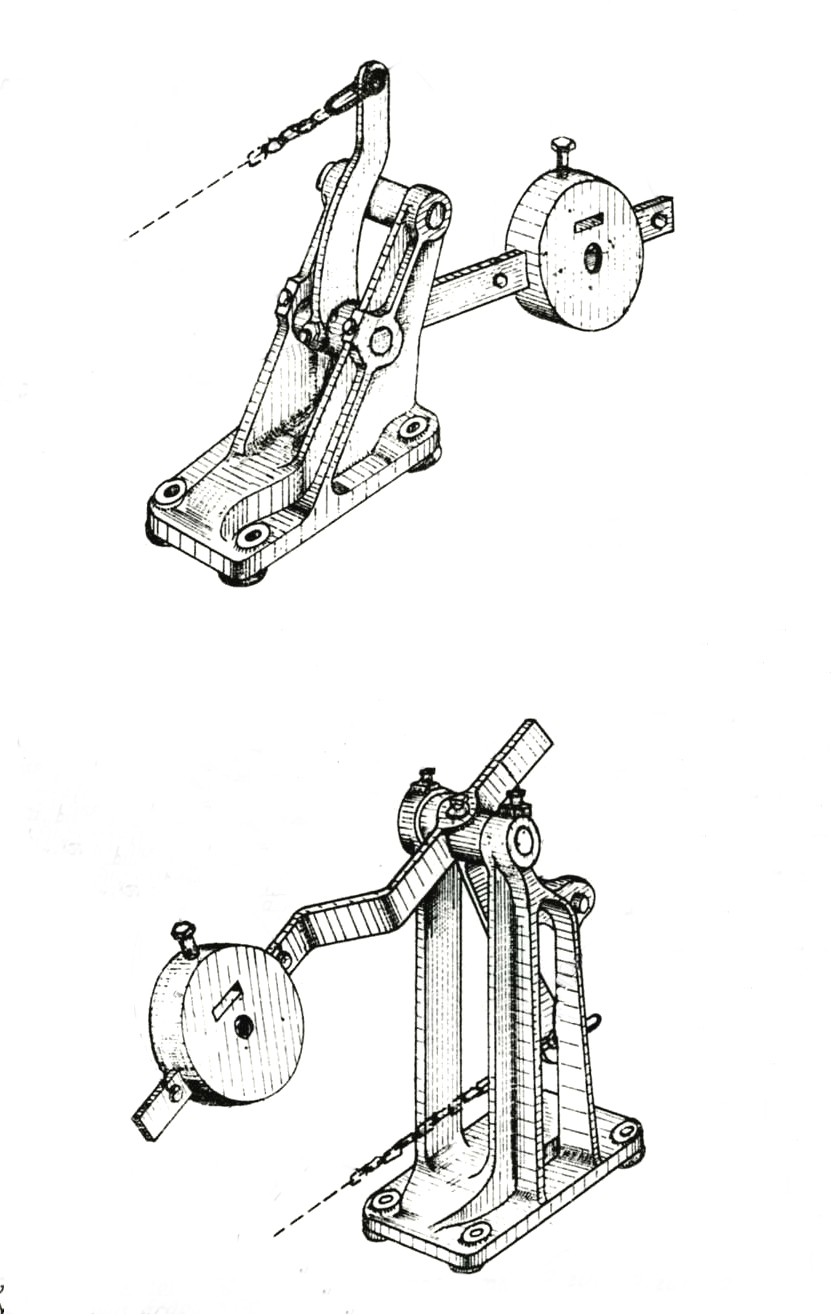

Schéma d'un balancier horizontal.

Balancier horizontal implanté au milieu d'un cuvelage de planches. Cet appareil sert à la compensation des transmissions.

Les balanciers peuvent également être placés verticalement afin de rattraper une différence de hauteur, comme dans cet exemple trouvé en gare de l'Arbresles.

Compensateur régional de type Ouest.

Batterie de trois compensateurs unifiés pour transmissions funiculaires. Gare de Moulins. Notez l'importance des lignes télégraphiques de part et d'autre de la voie.

Compensateur régional de type PLM. Gare de Morez

Compensateur unifié pour transmission funiculaire.

Compensateur vertical pour transmission rigide.

Compensateur à crémaillère type unifié pour transmission rigide.

Compensateur à crémaillère type régional Ouest pour transmission rigide.

Le compensateur à crémaillère est un appareil que l’on emploie sur les transmissions longues. Il peut compenser une transmission de 300 m environ et sa course est de 340 mm ; son déplacement rectiligne dans le même plan que les transmissions auxquelles il est relié évite les déformations que l’on risque d’obtenir avec les autres compensateurs.

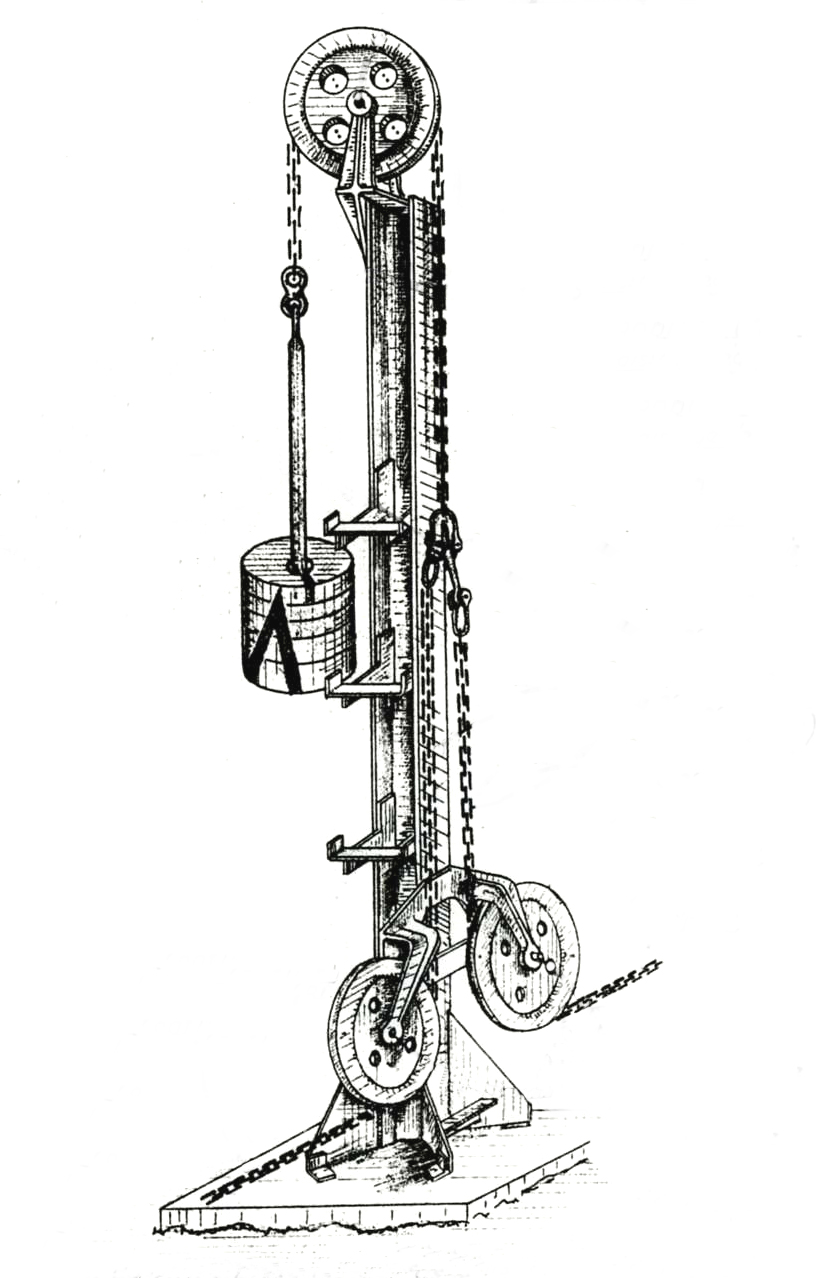

Genouillère double type Ouest. Ces appareils se composent d’un support fonte sur lequel est fixé l’axe de rotation qui sert de pivot à la manivelle à l’extrémité de laquelle se raccordent les transmissions. L’ensemble est fixé par 4 boulons sur un socle de fondation et ensuite scellé.

Les genouillères permettent de faire épouser des tracés en courbes aux transmissions rigides. Il en existe des simples, doubles, triples, quadruples, quintuples et sextuples. Elles sont horizontales ou obliques, avec manivelles à 1 axe ou à 2 yeux d’attelage. Ici, une genouillère simple unifiée.

Genouillère simple placée sur l'arbre de commande d'une TJS. Notez le coffrage en bois retenant le ballast.

Sur cette photo des abords de la gare de Saincaize, on comprend le rôle de la genouillère double, créer une ligne polygonale pour inscrire les barres rigides dans une courbe.

Gare de Moulins. La barre de droite est équipée d'un compensateur à crémaillère dont on ne distingue que le capot de protection.

Les transmissions par fils

Autre possibilité de commande à distance des branchements, les transmissions funiculaires à double fil qui n'étaient pas uniquement réservées à la manœuvre des signaux.

Les principaux avantages de ce système par rapport aux barres rigides, tenaient à sa plus grande économie de mise en œuvre, la fixation des supports dans le sol ne nécessitant pas de scellement importants, et la possibilité de commander des appareils sur une distance plus importante.

Par ailleurs, en cas de rupture du fil de transmission, l'avarie est immédiatement signalée à l'aiguilleur par l'impossibilité de supprimer le verrouillage du levier.

Dans notre domaine, le principal problème est posé par le diamètre du fil de commande, de 4 mm de section en réalité. A l'échelle 0, cela ne représente que 0,09 millimètres, en H0 0,045...

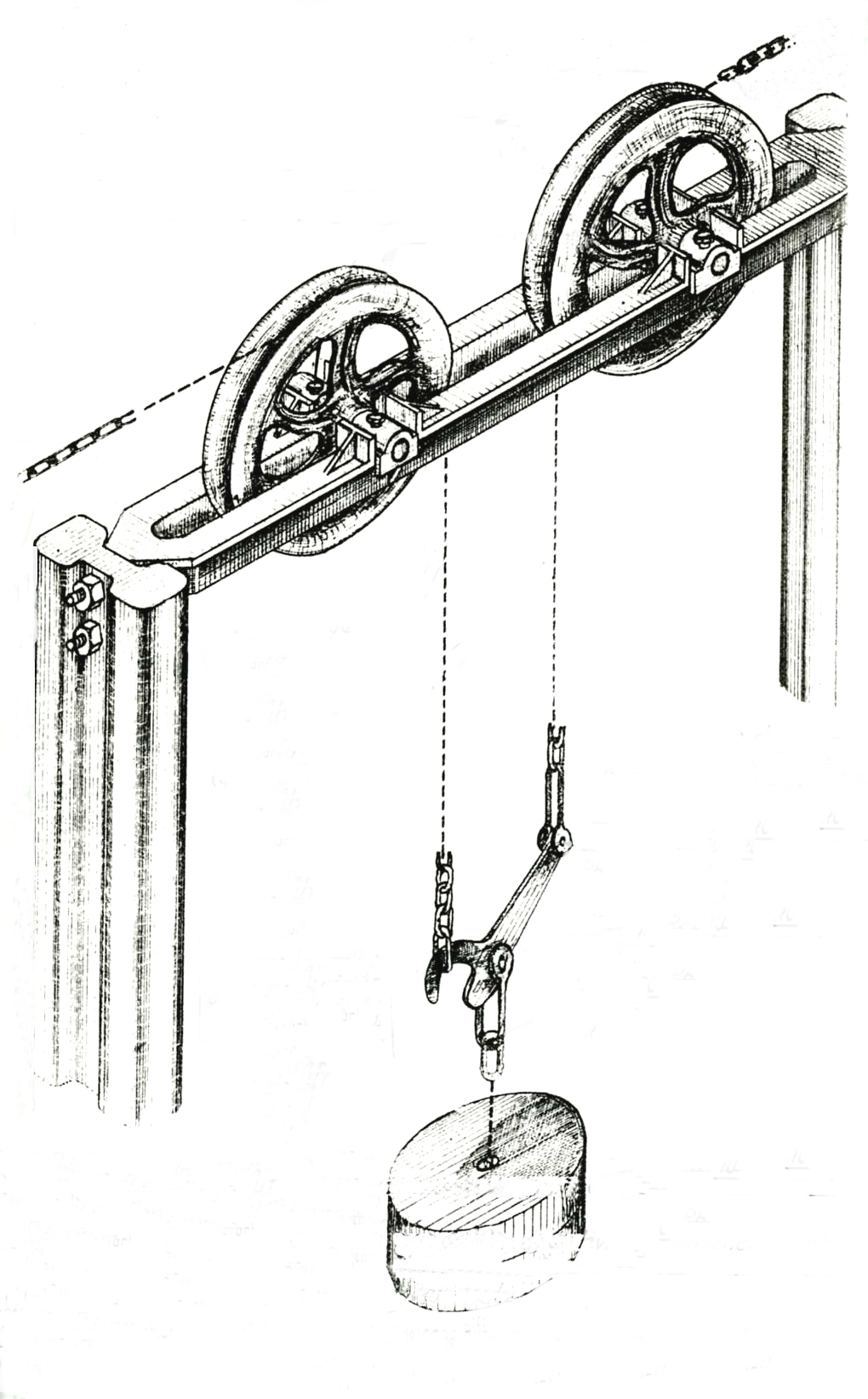

Amplificateur unifié à bras simple sur support pour transmission funiculaire.

Amplificateur unifié à bras simple sur support pour transmission funiculaire.

Amplificateur unifié à bras simple pour transmission funiculaire.

Amplificateur unifié à bras simple pour transmission funiculaire en situation commandé par un levier à cran.

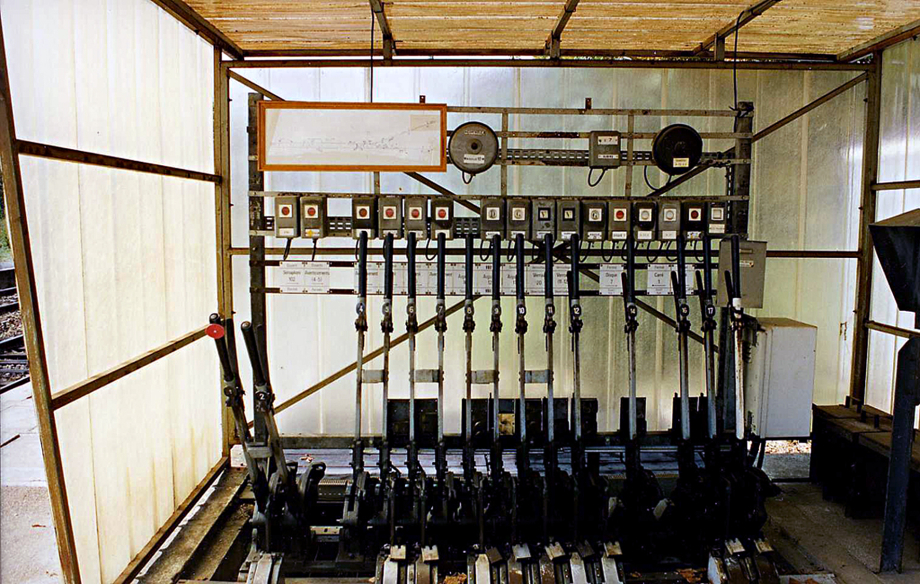

Poste de commande de la gare de Siorac en Périgord.

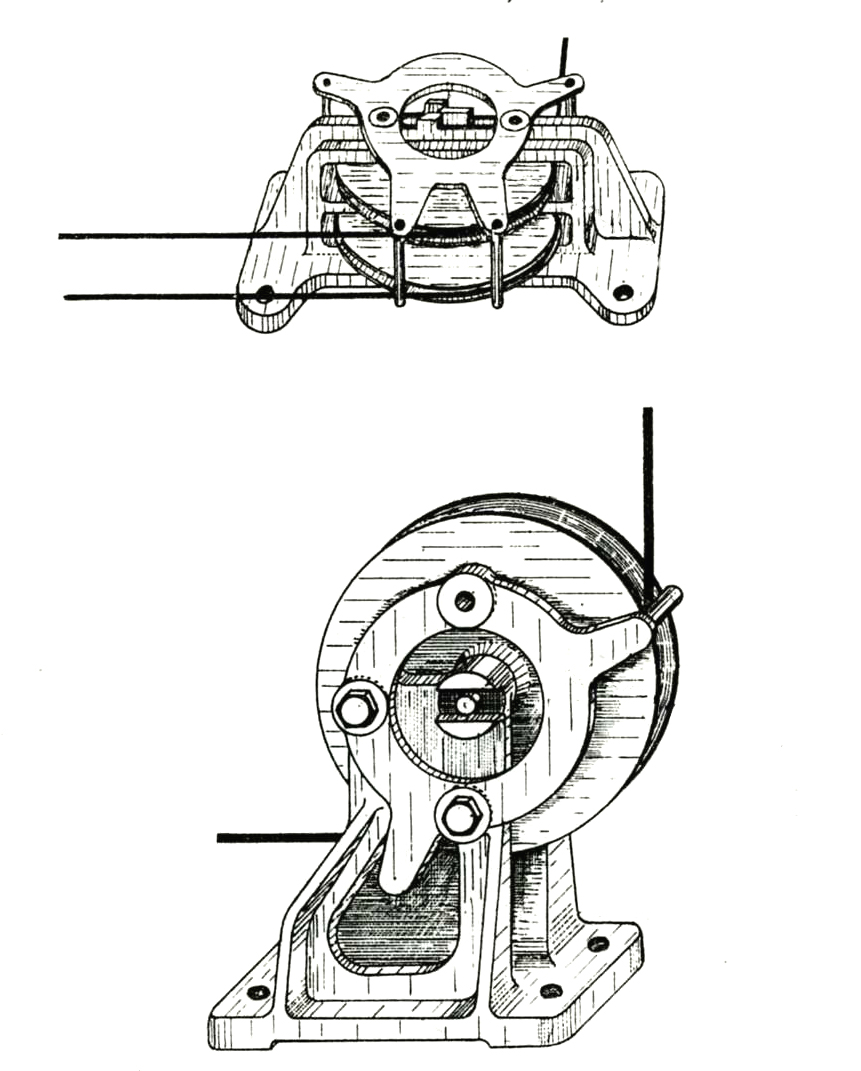

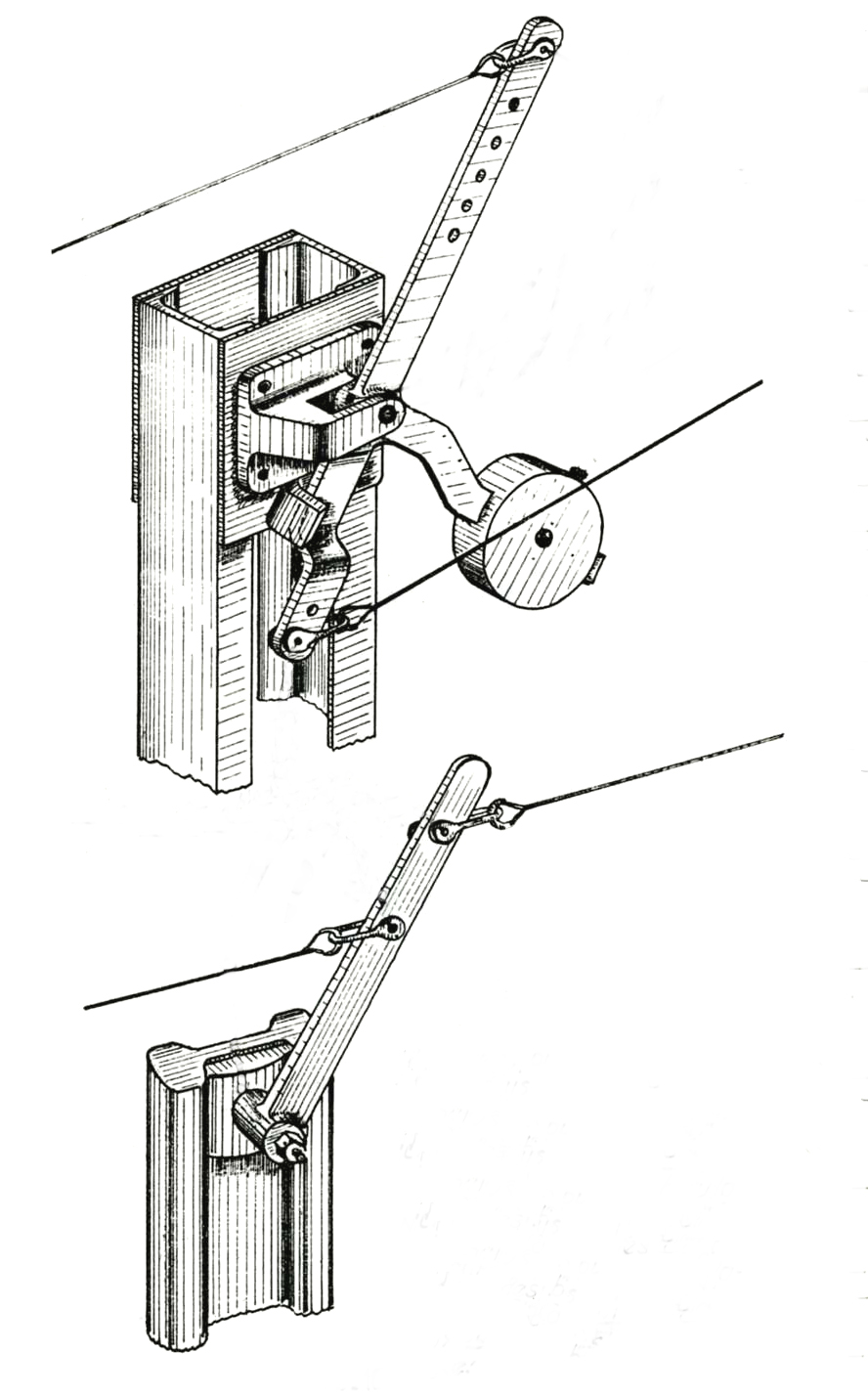

Renvois pour câbles de transmissions funiculaires de type unifié, à arbre vertical en haut, et horizontal, en bas.

Poulie guide pour transmissions funiculaires. Le réglage de l'inclinaison de la poulie se fait grâce aux différents trous pratiqués sur la périphérie du bâti permettant le passage de la goupille de fixation.

Amplificateurs régionaux pour transmissions funiculaires.

Rappels unifiés pour transmissions funiculaires.

Rappels régionaux type Ouest pour transmissions funiculaires.

Ce renvoi à arbre vertical commande à la fois le branchement situé sur la gauche et le signal avancé qui lui est associé. On remarque ainsi que la barre supérieure sert d'amplificateur à la transmission funiculaire du signal.

Ce branchement symétrique est commandé par transmission funiculaire à deux fils depuis le poste type Nord. Notez la passerelle surélevée qui permet le passage au-dessus de la nappe de câbles et la piste qui traverse le branchement au niveau des rails de raccords. On remarquera également les coussinets de glissement, parfaitement graissés afin de faciliter le mouvement.

Transmission funiculaire du branchement simple implanté à la sortie d'une TJD en gare de Lauterbourg, sur l'ex réseau Alsace Lorraine.

En haut de l'image, le renvoi à arbre vertical permet aux deux fils de la commande funiculaire de traverser la voie. On remarque la barre de fixation des guides, fixée sur les traverses, et les rampes en béton supportant la tôle de protection des câbles au niveau du croisement par la piste.

Gare de Siorac du Périgord. La nappe des transmissions funiculaires qui sort du quai traverse les voies entre les traverses dont l'écartement a été augmenté et le lit de ballast réduit.

Gare de Siorac du Périgord. Après la traversée des voies, la nappe est dirigée à angle droit par une batterie de renvoi à axe vertical avant d'être prise en charge par des amplificateurs qui sont disposés à l'extrémité du massif bétonné.

Gros plan sur un renvoi à axe vertical logé dans son cuvelage de protection en béton.

Détail d'une transmission funiculaire de branchement, avec de part et d'autre de la piste qui forme une rampe pour le passage des câbles sous la dalle, les renvois d'angle et au second plan le coffret de protection du levier de manœuvre du branchement.

Gros plan sur le piquet supportant les deux poulies guide largement inclinées et sur la boite de protection de l'appareil d'attaque.

Au premier plan, la transmission funiculaire commandant ce branchement laisse apparaître le levier de manœuvre actionné par les deux câbles. Gare de Paray le Monial.

Et sur mon réseau ?

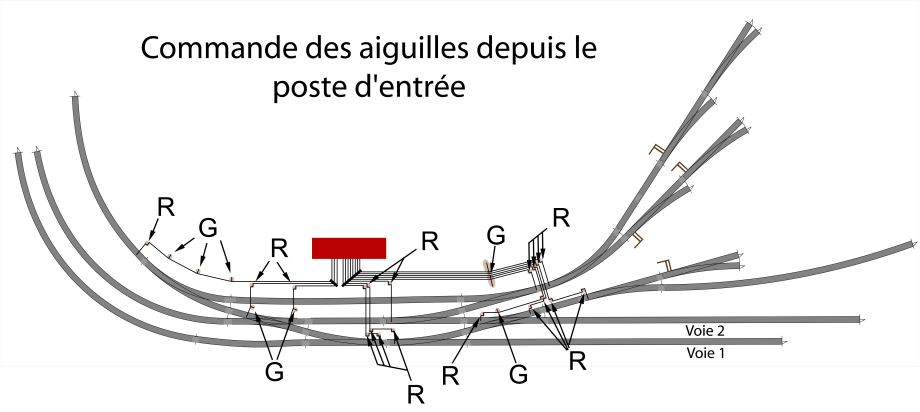

Partons de l'exemple fictif d'une entrée de gare située sur une ligne à double voie, avec un embranchement à voie unique. Il s'agit d'une interprétation simplifiée de la réalité transposée avec nos moyens de modéliste.

Le poste commandera donc les deux TJD et les six branchements principaux. Les autres appareils seront commandés à pied d’œuvre à l'aide de leviers Haxo, type Saxby (référence 45053 ou 45053), type I à cran (référence 45040), avec caillebotis (référence 45041) ou type L à contrepoids (référence 45021).

Les barres rigides seront constituées de corde à piano de 0,5 mm de diamètre, collées sur des supports Haxo référence 45057 ou Apogée Vapeur référence 30312 G.

Pour éviter les courts circuits lors des passages sous les voies de ces barres, utilisez le profilé Slater's 620, plus fragile, mais isolant !

Au niveau des traversées sous la voie, il faudra soit enlever une traverse, soit écarter les traverses voisines, comme en réalité.

Les renvois d'angle unifiés SNCF existent chez Haxo sous la référence 45056. Des versions PLM sont disponibles chez Apogée Vapeur qui propose également les indispensables genouillères (simples, référence 30304 et quadruples, référence 30303) .

R, les retours d'angle et G les genouillières

R, les retours d'angle et G les genouillières

Les zones d'avant gare sur les réseaux miniatures sont souvent plates, sans reliefs ni détails saillants. Et pourtant, les pistes de sables qui longent les voies, les passages planchéiés qui les traverses, les barrières de sécurité, les nappes de transmissions rigides et tout l'appareillage nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble constituent une source quasi inépuisable d'inspiration.

Notez les barrières de part et d'autre du passage planchéié traversant les voies et le long des leviers afin de protéger l'agent de manœuvre.

Le renvoi d'angle de cette nappe de transmissions rigides est simplement évoqué par une tôle de laiton posée au dessus du raccord à 45° des barres. Notez les marches de part et d'autre, mais il manque encore la tôle striée...

Pour la commande de ce branchement simple, une tôle striée cache la tringle de transmission et un coffrage en baguette a été réalisé pour servir de cuvelage au renvoi d'angle.

Une simple piste traversant la totalité du faisceau de voie apporte beaucoup de vérité à une zone relativement vide. Notez que la piste passe au-dessus des transmissions rigides par un petit escalier.

Dans cette zone, les transmissions rigides des deux TJS sont disposées le long des voies dans un caniveau formé de veilles traverses.

Notez les tôles de protection qui assurent le passage de la piste au dessus des transmissions au niveau des branchements.